« 2014年9月 | メイン | 2014年11月 »

2014年10月の31件の記事

2014年10月31日 (金)

2014年10月30日 (木)

2014年10月29日 (水)

久保田万太郎「草の丈」

角川書店「増補 現代俳句大系」第9巻(1981年・刊)より、5番めの句集、久保田万太郎「草の丈」を読みおえる。

先の10月16日の記事(←リンクしてある)、野村喜舟「小石川」に継ぐ。

原著は、1952年、創元社・刊、創元社文庫。

初期より敗戦まで、ほぼ既刊の句集より自選、790余句。

自序、安住敦による長文の解説を、共に収める。

久保田万太郎(1889年~1963年)を、僕は食わず嫌いで、彼の小説・戯曲も全く読んでいない。

彼の句には、家庭的不遇の寂しさのかげりがあるとされる。

以下に5句を引く。

双六をひろげて淋し賽一つ

生さぬ仲の親子涼みてゐたりけり

唐紙(からかみ)のあけたて寒に入りにけり

一人だけ雑炊あとはみんな蕎麦

むさしのの寺の一ト間の桃青忌

2014年10月28日 (火)

大松達知「ゆりかごのうた」

先の10月22日、ツイッター上で大松達知・第4歌集「ゆりかごのうた」が若山牧水賞受賞、のニュースが流れた。

先の10月22日、ツイッター上で大松達知・第4歌集「ゆりかごのうた」が若山牧水賞受賞、のニュースが流れた。

僕は早速Amazonにアクセスして、当時は最後の1冊をゲットした。27日時点で、Amazonに新品在庫はなく、中古品には大幅なプレミアムが付いている。

大松達知(おおまつ・たつはる)さんのこの歌集には、40歳で初子を得た喜びと共に、教員として生活者としての感慨が、知的ユーモアで作品化されている。

彼は短歌結社「コスモス」のホープである。

これまで結社外の賞に恵まれなかったようだけれど、これからは大きな歌人としての道を歩むだろう。

以下に6首を引く。

死んでのち鮮度うんぬんされてをり食はれちまつた鰺は聞かずも

父と赤子のみ残されるストーリー寝しなに語る不惑の妻は

七日目に<唯我独尊>と言はざれど湯浴みさせればひたによろこぶ

生徒らに起きろと諭し、みどりごに眠れと祈る、はつなつの風

君の通夜までの昼間をわが立ちて三(み)つの授業で笑はせにけり

千人の祖(おや)となるかもしれなくて、おいんくおいんくミルク飲む吾子

2014年10月27日 (月)

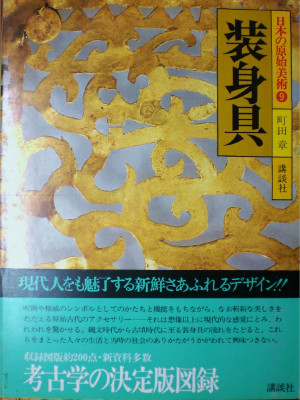

写真集「装身具」

写真集「日本の原始美術」全10巻より、第9巻「装身具」を見おえる。

写真集「日本の原始美術」全10巻より、第9巻「装身具」を見おえる。

講談社、1979年・刊。

今月10月17日の記事(←リンクしてある)、同「古鏡」に継ぐ。

カラー写真81枚、解説38ページ。

この全集を買うお目当ては、鏃と勾玉・管玉のカラー写真だった。

しかし鏃の写真はなく、勾玉・管玉の写真は、期待ほどには多くなかった。

学問性を重んじて、木・骨・金属・石・硝子等の装身具も通覧させねば、ならなかったのだろう。

僕が中学生の頃か、町内で石棺が発掘され、出土した勾玉・管玉が現場近くの箱の中だったか置かれて、実物を見た経験があるからである。

2014年10月26日 (日)

斎藤史「うたのゆくへ」

大和書房「斎藤史全歌集」(1998年5刷)より、歌集「うたのゆくへ」を読みおえる。

10月18日の記事(←リンクしてある)、歌文集「やまぐに」に継ぐ。

原著は、1953年、長谷川書房・刊。1948年~1952年の、551首を収める。

「やまぐに」の作品が、1946年のものなので、1947年分としてこの歌集の前に「対岸」13首が収められる。

斎藤史は、1949年に林檎倉庫より、長野市内の病院長社宅に移り(夫が医師のせいか)、父母を呼び寄せている。

人に雇われ働く事がなくなると、途端にお嬢様風に戻ったと読むのは、僕の僻目だろうか。

写実風でなくなると言うより、大幅な字余りの歌があったり、心情を比喩に流した作品がある、と見る。もっともこの後も、斎藤史に苦労はあったようだが。

以下に5首を引く。

零下十六度足袋はかぬ子がつま立ちてたたみを歩くあかきそのあし

人も事もすでに多くは終れりと思ふこころにひき入れらるな

しづかなる黄のうつろひや六月の茜はながく余光をたもつ

傷ふかきものは叫ばずあたたかき灯(ひ)がつけばまたかなしきならむ

桃色のかかとを持てば若き日はたのしきならむ踊りて飽(う)まず

(注・1部、旧漢字を新漢字に替えた所があります)。

2014年10月25日 (土)

「年刊 詩集ふくい 2014」

県内の詩人の交流団体・福井県詩人懇話会が発行する、「年刊 詩集ふくい 2014」が届いた。

県内の詩人の交流団体・福井県詩人懇話会が発行する、「年刊 詩集ふくい 2014」が届いた。

県内の在住者、出身者の69名、78編の詩と、「’13ふくい詩祭」の全記録、他を収める。

小畑茂雄「終着駅へ」、小畑昭八郎「飛天」が、両老大家の健在を示している。

川上明日夫「狐尾花」が、(生活派に対する)芸術派の孤城を守っている。

この「詩集ふくい」でしか、作品に会えない詩人もいて、貴重な場である。

僕が載せてもらった、ソネット「紫陽社」は、アメブロ「新サスケと短歌と詩」の、10月23日の記事(←リンクしてある)で読める。

2014年10月24日 (金)

2014年10月23日 (木)

「三島由紀夫全集」第1巻(2)

新潮社・36巻本全集の第1巻より、2回めの紹介をする。

今年5月16日の記事(←リンクしてある)で、1回めの紹介をして以来である。

今回読んだのは、「彩絵硝子」「花ざかりの森」「荢菟と瑪耶」「みのもの月」「うたはあまねし」「玉刻春」の6短編である。

なぜそんなに月日がかかるか。後の傑作を知る身には、少年時代の初期短編に惹かれないからである。

文体に凝り、王朝貴族趣味に耽る作品があり、成功しているとは思えない。

それでも僕は、読み進んで行くだろう。

2014年10月22日 (水)

萩原朔太郎書簡・154番~211番

筑摩書房「萩原朔太郎全集」第13巻の書簡集(1977年・刊)より、154番(大正5年)~211番(大正6年)の、58通を読みおえる。

先の9月17日の記事(←リンクしてある)「同・64番~153番」に続く、4回めの紹介である。

同郷の詩人・高橋元吉に宛てた、神・罪悪などについての長文の手紙もある。

また、室生犀星と共に白秋門下の三羽烏と呼ばれた、大手拓次との文通・交流が始まっている。

211番は、岩野泡鳴・宛てで、出版したばかりの第1詩集「月に吠える」への批評に対し、老大家に対しへりくだって礼を述べている。

この書簡集は厳密に校訂され、誤字などは余さず指摘されているが、朔太郎書簡には誤字がとても多い。湧き来る思いを述べていると、辞書に当たる暇はなかったのだろう。

ブログランキング

- 応援のクリックを、よろしくお願いします。

- ブログ村も、よろしくお願いします。

最近の記事

最近のトラックバック

- 第1回本屋大賞 1位:博士の愛した数式/小川洋子 (ナマクラ!Reviews)

- 夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2009 著/村上春樹 (あなたに必要な一冊 目次と紹介(ビジネス書評))

- 自分らしく生きるのは重要で、難しい:非属の才能 (本読みの記録)

- 日展見てきました (<インナーマッスル> 税理士 鈴木徹のブログ)

リンク集

ブログパーツ

- ツイートをフォローしてください。

- 3カウンター

- アクセス解析

更新ブログ

Member since 04/2007

日本ブログ村

- 日本ブログ村のリストです。

人気ブログランキング

- 応援の投票を、お願いします。

最近のコメント